История возникновения японского сада.

1.1 Определение понятия сада.

«Этот мир земной - Отражённое в зеркале Марево теней. Есть, но не скажешь, что есть. Нет, но не скажешь, что нет…» Минамото Санэтомо.

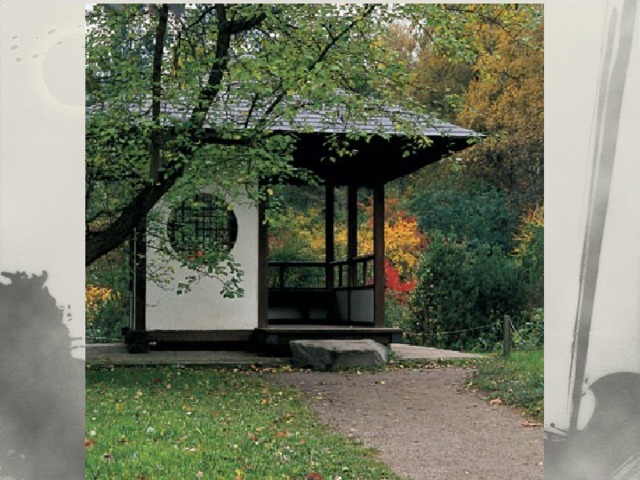

Японский сад - это один из вариантов декоративного обустройства природного ландшафта, он по праву может претендовать на звание самого оригинального и в то же время естественного дизайна.

Японский сад - вершина ландшафтной архитектуры. При всей своей видимой простоте он очень сложен. Эта изысканная, глубоко продуманная простота оказывает на зрителей сильнейшее художественное воздействие.

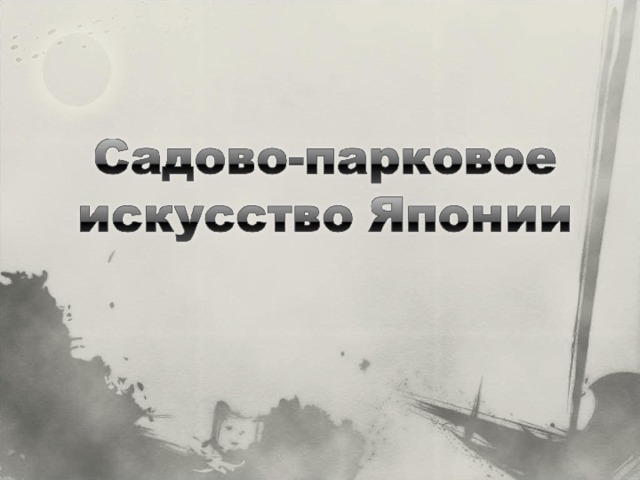

Историческое формирование и становление японского сада длилось на протяжении почти полутора тысяч лет и в течение столь долгого срока развивалось в пейзажном стилевом направлении. Садовое искусство в современной Японии находится на высочайшем уровне развития. И все это благодаря характеру природы Страны восходящего солнца. Своеобразные скалистые горы, лесистые холмы, водопады и различные песчаные отмели только дополняют вдохновение японцев. Окруженные столь разнообразными пейзажами, местные жители погружаются в мир фантазии, что находит выражение в создании все новых и новых композиций.

Японский сад видоизменяется с культурой, царствующей на определенном промежутке времени, но всегда строго соответствует религиозным требования

1.2 Источники возникновения сада. Условия формирования искусства.

Генетические корни японского сада с его формализованными компонентами, приемами композиции уходят в древние «доархитектурные» формы. Уходят в тот период истории Японии, который можно было бы назвать первым этапом культурного развития этой цивилизации, связанным с поклонением силам природы. Именно тогда в древней Японии сформировалась религиозная система «синто» -- «путь богов», которая впоследствии определила не только принципы формирования садово-паркового искусства, но и многие особенности японской культуры.

В древнем синтоизме отсутствовали визуально воспринимаемые символы божеств, их идентифицировали с конкретными предметами или явлениями природы. Обожествление всего окружающего мира выражалось в утверждении: божество нельзя видеть, но его можно ощущать путем переживания красоты природы и ее ритма, можно приобщиться к божеству и, созерцая, постичь истину.

Места поклонения создавались из предмета - камня, огороженного веревками, и засыпанного галькой пространства, обычно прямоугольного, в котором это божество существует. Место поклонения не имело никаких сооружений и символически отделялось от окружающей природы, в сущности, оставаясь единым с ней. Искусство камней и эмоциональное отношение к ним было отчасти связано с фаллическими культами, специальные алтари которых сохранились до сих пор. Композиционная схема сада обязательно учитывает различие камней, выражающих мужское или женское начало. В течение всей своей истории Япония заимствовала художественные и другие идеи у разных народов.

Однако, проходя через призму национального сознания и традиционного художественного опыта, идеи ассимилировались и совершенно видоизменялись, наполняясь новым смыслом в контексте каждой конкретной эпохи. Даже буддизм с его разработанной философией и сильной системой религиозных догматов получил в Японии иные формы, чем в Индии, Китае и других странах.

Наивный первобытный синтоизм послужил основой для двух важнейших эстетических идей, сформированных из обожествления природы и поклонения ей: символизации природной формы и символизации через пространственную форму.

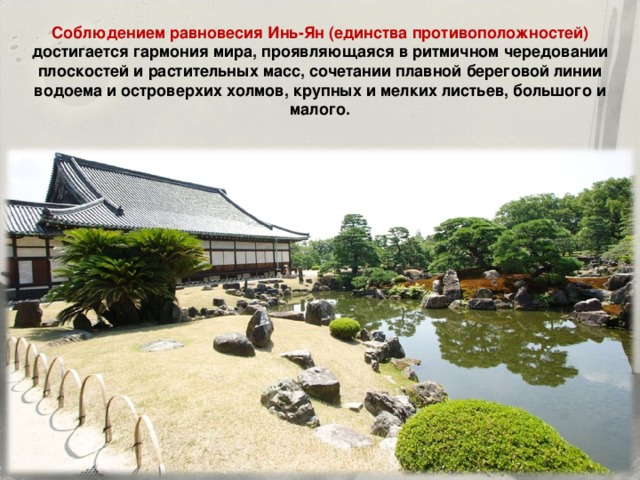

В VI веке Япония официально приняла буддизм, который ассимилировал местное учение и трансформировал его в рёбусинто, смысл которого заключается в объединении синтоистского и буддистского божеств. Высокая духовность личности в мироощущении буддизма соприкоснулась с наделенной духовностью природой, что было основой основ синтоизма. Отсюда возникло совершенно особое восприятие окружающего мира, его неразрывного единства с человеком, их глубинной внутренней связи. Японская культура впитала в себя в значительной мере переработанные космогонические представления об инь -- ян и постоянстве изменений. «Дао рождает одно, одно рождает два, два рождает три, а три -- все существа. Все существа носят в себе инь и ян, наполнены ци и образуют гармонию» (Лао-Цзы «Дао-дэ-цзин»).

Общие буддистские тезисы о вездесущности Будды (он живет во всем, в живой и неживой природе), о перерождении (что, в общем-то, ставит человека в один ряд с природой во всех ее проявлениях) в сочетании с идеями даосизма и конфуцианства заняли важное место в осмыслении отношения человека к миру природы и его места в этом мире.

1.3 Влияние религии на развитие садово-паркового искусства.

Всё живое и неживое - любое созданье поёт. Шёпот веток, шорох песка, рокот ветра, журчанье воды. Всё сущее сердцем наделено". Из пьесы театра Но "Такасаго" Дезами ХIV-ХV вв.

Чтобы ответить на вопрос - почему японский сад приобрел такую популярность во всем мире - нужно попытаться понять философию, религию и культуру японского народа. Для этого, как советует А. Лебедева в своей книге «Японский сад», «надо сосредоточиться и, уйдя от внешнего мира, погрузиться в атмосферу японской древности». Именно там лежит разгадка тайны зарождения японских садов и последующей их популярности.

Наиболее глубокое влияние на развитие искусства японского сада оказали:

1) Синтоизм - самая древняя японская религия;

2) Даосизм и буддизм , а вернее, одно из его направлений - дзен .

1) Основная религия Японии - синто (то есть «путь богов» ) - возникла из местных культов природы. Это одна из самых древних религий мира. Она утверждает божественное происхождение японского народа: император - микадо - потомок духов неба, а каждый японец - потомок духов второго разряда - ками. Для японца ками означает божество предков, героев, духов и окружающей природы. Мир японца населен бесчисленным множеством ками (пантеон синто насчитывает свыше восьми миллионов божеств).

В древней Японии символами божества были природные объекты и явления, где, по глубокому убеждению японцев, живут духи:

- вершины удивительно красивых гор, из-за которых поднимается и за которые прячется солнце;

- грозные тайфуны, сметающие всё на своем пути;

- глицинии, дарящие непревзойдённые цветовые каскады;

- бездонные глубины морей, пугающие и одновременно влекущие к себе;

- водопады необыкновенной красоты, словно подарок небес.

Всё это синтоизм превратил в объекты поклонения и обожествления. Именно здесь кроется главная отличительная особенность синтоизма от других религий: не простое одушевление природы, но её обожествление.

Синто (в Японии) - Путь богов - Ками: всё в природе одушевлено, а значит, - наделено святостью.

Обожествление природы в Японии происходило более выражено, чем в других странах Востока. Отсюда и отношение к ней было более тонким, трепетным и возвышенным. Обожествление естественных природных форм и стихий в период синтоизма привело к созданию первых алтарей - своеобразных скульптурных композиций, где роль сакрального (священного) монумента исполнял гигантский камень в центре расчищенной площадки.

Часто эта площадка была окаймлена морскими валунами или скалами (ивасака), в центре которых находились один или несколько камней (ивакура), перетянутых по всему «божественному челу» соломенным жгутом (симэнава).

Попытка представить божество в виде естественных природных объектов была началом зарождения первых ландшафтных композиций в древней Японии. Они стали не только объектами поклонения, но и объектами эстетического созерцания.

Эти первые каменные группы, рождённые обрядами синтоизма, представляли собой ни что иное, как отдалённые прообразы японских садов, первые символические ландшафты Японии.

Отсюда становится ясным особое отношение в Японии к камню, его значению при создании садов. И сегодня камень для любого японца - живое существо, в котором присутствует божественный дух. Понятным становится и отношение японцев к любому объекту природы - это отношение к Божеству - трепетное, доброе, участливое!

Очень важно понять ещё одну особенность в развитии японских садов, которая кроется в синтоизме: обожествление природы происходило не от трепета перед её стихиями, а как благодарность за то, что она полна гармонии и порядка, хотя и демонстрирует иногда свою непредсказуемость и грозную силу. Природа полна гармонии и порядка, дарит человеку доброту, щедрость, красоту.

(Конечно, сегодняшний синтоизм очень далёк от того первоначального анимизма. Большинство японцев в наше время - не такие религиозные люди. Но духовная основа синтоизма сохраняется в Японии и сейчас. Синтоизм сегодня - это умение жить в гармонии со всеми населяющими природу духами, в гармонии с миром природы вообще). Глубоко укоренившийся в сознании японцев синтоистский взгляд на природу является причиной того, что они умеют по-особенному наслаждаться ее непостоянной, переменчивой красотой и относятся к природе с благоговением и нежностью.

Этот взгляд на окружающий мир прививается в Японии с детства. Японские дети не обнаруживают к деревьям, насекомым, животным той наивной, но холодной жестокости, которая зачастую свойственна европейцам. Ребенок, воспитанный в уважении к традиционным японским ценностям, никогда не позволит себе сделать зарубку на коре дерева, поймать и убить какого-нибудь жука, наконец, привязать консервную банку к хвосту кошке. Японский ребенок готов сказать любому существу или предмету: «Мы с тобой одной души», и эта фраза наделена для него глубоким и понятным смыслом. Законы природы священны для него, как для любого японца -- даже общественные отношения издавна строятся так, чтобы не нарушать их.

Таким образом, синтоизм учит, прежде всего, поклонению культу предков и природе. А поскольку японский сад -- это во многом некий осколок дикой природы, в нем есть несомненное влияние системы синто.

Еще одна отличительная особенность синтоизма - необыкновенная веротерпимость и отсутствие препятствия одновременно с синто исповедовать какую-либо другую религию. Это его качество помогло распространению на территории Японии целого ряда религиозных направлений, многие из которых благоприятно повлияли на художественную культуру страны.

Так, например, во всех сферах искусства в Японии нашла отражение доктрина мироощущения и деятельности, восходящая к даосизму - философскому учению, возникшему в Китае в VI веке до н. э. Главная категория даосизма - Дао (путь) -- понимается как первопричина материального мира и духовной жизни людей. Дао также представляется как общий путь развития, всеобщий закон природы, глубокая основа всех вещей, праотец всего сущего.

Согласно концепции даосизма, задача человека состоит в том, чтобы стремиться к Дао путем слияния с природой, с окружающей жизнью. Основным принципом деятельности человека является принцип «недеяния», который заключается в том, чтобы следовать природе вещей и пути развития мира, не стараясь преображать его. Поэтому и японское садоводство, как одна из областей культуры, во многом базируется на правиле «невмешательства» в естественную природу. Это не означает, что японский сад -- слепая копия окружающих ландшафтов, просто сам образ природы лежит в основе его композиции

2) Исследователи утверждают, что наиболее сильное влияние на формирование.

философии японского сада, как и на все мировоззрение японцев, оказал дзэн.

Слово «дзэн» обычно ассоциируется с одним из направлений буддизма. Однако для самих японцев это понятие значит гораздо больше: это и религия, и философия -- одним словом, это образ жизни.

Классический буддизм, с которым дзэн имеет ряд общих черт, но гораздо больше различий, начал распространяться в Японии с VI--VII веков. Этому способствовала деятельность буддийской секты сингон, члены которой примиряли приверженцев синто и буддизма. В результате произошло соединение двух религиозно-философских концепций и в дальнейшем осуществлялось их тесное взаимодействие.

Четыре основные истины буддизма гласят: жизнь есть страдание; причина страдания - страсти, желания, потребности людей; чтобы избавиться от страданий, надо пресечь все желания; сделать это можно только путем ухода от действительности и достижения нирваны (высшего просветления, небытия). Таким образом, главное в буддизме - уход от житейской действительности, проповедь отречения от страстей, провозглашение тщетности мирских забот, призыв к душевному покою.

Материальный, чувственный мир (сансара) признается иллюзией, и только нирвана - мир подлинный. Японский буддизм имеет ряд особенностей, отличающих его от исповедования этой доктрины в других странах. Так, японский вариант буддизма не проповедует категорического отказа от желаний, а рекомендует разумное отношение к ним. Страдания причиняют только нереальные желания. Просветление (по-японски -- «сатори») для японца никак не связано с отказом от радостей жизни. Достигнув просветления, можно и нужно продолжать наслаждаться жизнью. Эти идеи, окончательно оформившись, и составили основу особого направления, именуемого дзэн-буддизмом.

Японское слово «дзэн» восходит к санскритскому «дхьана» (самоуглубление, медитация, сосредоточение). В китайской традиции это слово стало произноситься как «чань», а в Японии, в соответствии с фонетическими законами японского языка, приняло форму «дзэн».

Школа чань-буддизма возникла в Китае в VI веке. В XII в. это направление получило распространение в Японии. Идеи дзэн наложили печать на всю японскую действительность. На основе дзэн культивируется чайная церемония, складывается методика аранжировки цветов и, что особенно важно, формируется садово-парковое искусство.

Культура дзэн достигла расцвета к XIV-XV вв. К этому времени дзэн стал регулировать нормы поведения, превратившись из религиозной доктрины в этико-философскую. Содержание этой доктрины обрело специфические национальные черты (так, вместе с другими ритуалами, обязательным элементом дзэн стали считать церемонию чаепития). Дзэн стал регулировать повседневное поведение, сформировал определенные стереотипы мышления и восприятия.

Согласно доктрине дзэн, любой настоящий художник в своих произведениях передает истину. Истина - это Будда, который находится повсюду: и в природе, и в человеческом сердце. Чтобы отразить истину, художник должен почувствовать в себе Будду, а. значит, слиться с природой. Он должен отрешиться от своего эгоизма, от сознания собственного Я, которое иллюзорно, и почувствовать себя частицей единого и гармоничного мира. Изображая природу в виде сада, он, таким образом, не слепо копирует ее, а отображает и собственное ее видение, и свое внутреннее, истинное бытие. Каждый камень, будучи одушевленным сам по себе, имеет и часть души создателя сада.

Определенная творческая активность требуется и от зрителя. Созерцание сада должно вызывать определенный ассоциативный ряд: у буддиста он будет связан с его религиозными представлениями, человеку, незнакомому с доктриной дзэн, форма и расположение камней и растений напомнят что-нибудь из его прошлого опыта и наведут на размышления. Но самое важное заключается в том, что произойдет концентрация внимания и самоуглубление - в этом состоит главное назначение японского сада.

Японский сад не только дает возможность наслаждаться красотой природы и гармонией мироздания. Предаваясь созерцанию, человек должен ощутить свою причастность общему пути, почувствовать себя частью единой прекрасной Вселенной. Видя окружающую гармонию, он должен разобраться в себе и обрести внутренний покой и умиротворение. После долгого спокойного созерцания камней, песка, воды должно заработать сознание, а скорее подсознание, интуиция.

Японский сад должен помочь человеку освободиться от всех привычных представлений, от того, что диктует ему во многом примитивное логическое мышление. Созерцание сада побуждает к работе скорее не мысль, а душу, способствует выходу на принципиально новый уровень мышления - поэтически-метафорический

Тайтаро Судзуки (1870-1966), профессор буддийской философии, писал: « Дзен хочет, чтобы мы обращались с природой как с дружески настроенным, добросердечным существом, внутренняя сущность которого ничем не отличается от нашей, которое всегда готово помочь нам осуществить наши законные желания».

Вот строки классического японского трехстишия --хайку (или хокку), которые были написаны под впечатлением такого созерцания:

Сколько воспоминаний,

Вы разбудили в душе моей,

О вишни старого сада!

Таким образом, садовое искусство Японии складывалось под влиянием разных религиозно-философских течений, которые, однако, имеют много общего. Например, всем им свойственно обожествление природы. Благодаря этому в Японии возник своеобразный культ красоты, причем именно природа считается эталоном прекрасного. Японцам присуще стремление жить в согласии с природой. Общий девиз японского искусства: «Не сотвори, а найди и открой». Создавая свое произведение из природного материала, художник прежде всего стремится сохранить его фактуру и выявить изначально уже заложенную в нем красоту. Он не диктует материалу свою волю и не навязывает зрителю свое представление о красоте. Те же требования предъявляются и к создателю сада: он должен наиболее полно раскрыть первородную прелесть камней, песка, воды, мха, растений.

1.4 Композиция сада.

Шедевры японских садов создавались десятилетиями, а некоторые - и столетиями. Глядя на классический японский сад, нужно понимать, что сиюминутно такую красоту создать невозможно. Время в Японии всегда считалось и считается соавтором и помощником создателя сада. Два автора - садовник и время - призваны постоянно совершенствовать своё творение. Композиция сада - это соотношение и эстетическая взаимосвязь всех элементов сада: растений, воды, камней, скульптуры, архитектурных элементов. Сад в японском стиле по традиции должен иметь форму, приближенную к квадрату или прямоугольнику.

- Плоский - хиранива;

- С холмами - цукияма;

Но холмистый характер сада, бесспорно, позволяет создавать интересные, более фактурные композиции.

По степени сложности , композиция японского сада может быть:

- полная, объёмная - «Син»,

- полусокращенная, неполная - «Ге»,

- сокращенная - «Со».

Полная степень «Син» - это самая развёрнутая форма сада, включающая в себя большой ассортимент композиционных элементов. В таком саду есть место и деревьям, и камням, и цветам, и мху, и водопадам, и песочным отмелям, и набору архитектурных форм.

Полусокращённая степень «Ге» состоит из половины садовых элементов. Но сочетаться между собой они должны так же гармонично, создавая в саду ауру покоя, единства всей композиции и той особой силы и энергии, которая характерна для японских садов.

Сокращённая степень «Со» определяет более сжатую форму сада. Здесь используют небольшое количество компонентов. Но эта форма является и самой сложной в исполнении, потому что у художника такого сада в арсенале очень небольшой набор компонентов ,а отсутствующие элементы сада всё-таки должны подразумеваться, присутствовать незримо.

Смысловая нагрузка имеющихся составляющих сада от этого очень увеличивается, поэтому художник сада, выбрав данный вид композиции, должен очень серьёзно подойти к выбору элементов сада. он должен суметь заставить звучать их выразительно и гармонично, создавая представление о полноте мироздания в соответствии с традициями японского садового искусства.

Человек, находящийся в окружении подобного сада, воспринимает значение того или иного композиционного элемента максимально точно. Если мастер ярко создал контраст между пейзажами, то другой человек, умеющий правильно оценивать красоту, с легкостью воспринимает смысл, передающийся природными средствами. Пример садов с одним или несколькими элементами - сад камней, сад водопадов, сад мхов.

Изначально сложилось 2 вида композиции японских садов:

«одинокая» - с выделением главного «героя», в качестве которого может выступать любой архитектурный элемент или скульптура - скала, водопад, пагода, статуя, фонарь (особенно пьедестальный). Этот вид композиции больше подходит к рельефным местностям.

- «групповая» - в ней сосредоточено большое количество элементов, среди которых нельзя выделить главного. Этот вид композиции чаще применяется на открытых местностях.

В «групповой» композиции японского сада расположение предметов может быть:

1 - свободное;

2 - круговое;

3 - линейное.

1. Свободное расположение элементов сада не означает хаотичное. Знанием, умением и интуицией мастера все элементы располагаются хотя и свободно, но гармонично. В этом и заключается настоящее искусство композиционного построения японского сада. Здесь художник должен обладать высоким художественным вкусом, чтобы грамотно объединить все элементы - «картины сада» - и создать из них единую, гармоничную композицию.

2. круговое расположение предметов характерно для невысоких по размеру элементов. Они размещаются концентрически, создавая как бы «круг в круге». В этом случае все элементы сада хорошо просматриваются и свободно читаются.

Центр участка остаётся свободным - Пустота. Но это не просто пустота в понятии европейца, а Пустота в восточном понимании. Именно здесь, в этой Пустоте концентрируются мысли созерцающего. Здесь он может увидеть Пустоту, из которой всё приходит и в которую всё уходит, ведь японцы создают сад как модель мироздания. В свободном пространстве японец может увидеть «МА», означающее промежуток, интервал, который будет не только разъединять стороны свободного пространства сада, но и объединять их в целое, превратив в своеобразную комнату сада или любую другую картину, дорисованную самим созерцающим. Ведь в японском садовом искусстве зритель - это собеседник и соавтор одновременно. Он должен сам домыслить или дорисовать картину сада.

3. Линейное расположение элементов сада применяется в самой Японии довольно редко, потому что воспринимается как резкое и не соответствующее японским традициям садового искусства. Если японцы из-за каких-то обстоятельств и используют линейное расположение элементов, то делают это очень умело, подчиняя общей традиции. Тропинки и ручейки всё равно пойдут по несколько искривлённым линиям, делая характер этих линий более мягким.

Получите свидетельство

Получите свидетельство Вход

Вход

Презентация по МХК на тему "Садово-парковое искусство Японии" (26.27 MB)

Презентация по МХК на тему "Садово-парковое искусство Японии" (26.27 MB)

2

2 5951

5951 859

859 Нравится

0

Нравится

0